Imágenes de la Alteridad 1

Imágenes de la Alteridad: Análisis del Minstrelsy a través del giro pictorial y otras teorías

En el siglo XIX, el minstrelsy se consolidó como una de las formas más populares de entretenimiento en Estados Unidos. Este género teatral-musical, protagonizado por actores blancos que se pintaban la cara de negro (blackface), no solo ofrecía humor, entretenimiento y música, al mismo tiempo articulaban una serie de representaciones visuales que contribuyeron a la construcción de una alteridad racial. El minstrelsy no fue simplemente un espectáculo: fue un medio artístico y cultural que, mediante una serie de imágenes y actuaciones, codificó y difundió importantes estereotipos sobre la población afroamericana.

El siguiente análisis se apoya en las teorías de W. J. T. Mitchell, José Luis Brea, Nicholas Mirzoeff, Mieke Bal y Giovanni Sartori, con el objetivo de comparar sus enfoques sobre la visualidad y aplicarlos al estudio del minstrelsy. Se propone argumentar que estas imágenes no solo reflejaban prejuicios sociales, sino que los producían activamente, configurando una mirada hegemónica racial sobre el espectador, es decir, el “otro”. En este marco, se examinarán algunas representaciones visuales en carteles de la época, generadas entre 1830 y 1880, como dispositivos ideológicos que participaron en la consolidación de una cultura racializada norteamericana, después realizar un breve análisis desde el giro pictorial y otras teorías, para finalmente, mostrar a una completa crítica visual.

El minstrelsy en el contexto del siglo XIX

El minstrelsy surgió en la década de 1830 y alcanzó su apogeo entre 1840 y 1880, convirtiéndose en el primer género teatral verdaderamente estadounidense. Su estructura típica incluía una apertura musical, una serie de rutinas cómicas y una parodia final, todo ello interpretado por actores blancos que se pintaban la cara de negro con corcho quemado o pintura.

Esta práctica escénica, conocida como blackface, se consolidó como una forma de visualidad racial, que convertía el rostro y cuerpo del actor en una imagen con gran carga ideológica. Las primeras representaciones registradas de blackface se remontan a principios de 1600 en la obra de Williams Shakespeare Othello, pues a los “negros” no se les permitía actuar en el escenario. Hubo representaciones de blackface en Estados Unidos desde 1769.

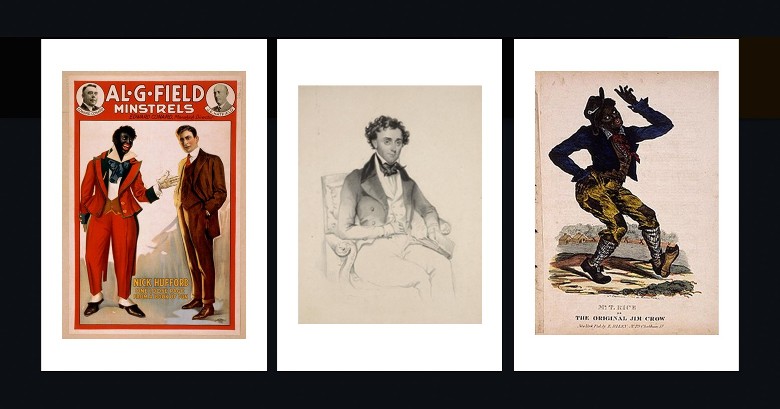

El inglés Charles Matthews es considerado el padre del American Minstrelsy. Recorrió los estados esclavistas del sur para crear un espectáculo de juglar de un solo hombre. Matthews creo un personaje bailarín de una plantación conocido como Jim Crow, basado en la canción titulada: “Jump Jim Crow» escrita por Thomas Dartmouth «Daddy» Rice en 1828.

«Vengan a escucharlo todos ustedes, chicas y chicos,

voy a cantar una pequeña canción,

mi nombre es Jim Crow.

Da la vuelta y da la vuelta y hazlo,

cada vez que me doy cuenta

de que salto Jim Crow»

En consecuencia, al gran éxito que tuvo esta canción, las leyes aplicadas a partir de 1876, las cuales limitaron los derechos de los afroamericanos, recibieron el nombre de dicha melodía: las leyes Jim Crow. Debido a las crisis en 1837, estos espectáculos, considerados vulgares y obscenos, comenzaron a permitirse en los teatros como un entretenimiento barato.

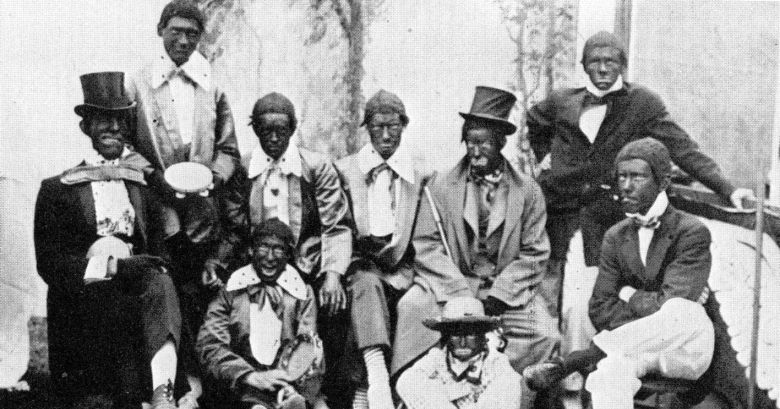

Estas rutinas se convirtieron rápidamente en espectáculos de larga duración. Los Virginia Minstrel, creados por Dan Emmett, fueron los primeros en crear la primera actuación de blackface. Su espectáculo de larga duración presentaba rutinas, música y baile principalmente; fue un éxito en Estados Unidos y en el extranjero. Otras compañías no tardaron en seguir su ejemplo.

La mayoría de las actuaciones presentaban personajes extremadamente distorsionados de afroamericanos, eran representaciones extremadamente inexactas de la vida de los esclavos. Por ejemplo tramas donde un esclavo extrañaba a su amo. Después de la guerra civil estadounidense (1861-1865) los afroamericanos comenzaron a presentarse en los espectáculos de blackface, primero con caras pintadas y luego sin ellas. Aunque las interpretaciones resultaban ser degradantes, permitieron a estos actores improvisados, de origen afroamericano, trabajar en el escenario y sobrevivir. La mayoría de los espectáculos de juglares se alejaron de las ciudades más grandes del este, como Nueva York, al medio oeste de los Estados Unidos, el sur y el oeste.

En 1876, los Callendar’s Minstrels fue el primer elenco completamente negro en realizar rutinas de blackface sin maquillaje. Este fue un acto importante en la historia de la juglaría y en los estereotipos de los “negros”. A medida que los afroamericanos lograban algunos avances sociales en Estados Unidos, la ira y el odio se perpetuaban principalmente de los confederados sureños desplazados. Los veteranos del ejército confederado fundaron el primer Ku Klux Klan en 1866 y se crearon otras organizaciones de supremacía blanca.

En la película Birth of a Nation, el Ku Klux Klan fue retratado como héroes y Gus (un hombre negro interpretado con la cara pintada de negro por el actor blanco Walter Long) un peligroso violador que fue linchado. Esto creó un nuevo estereotipo: «matón» u hombre negro peligroso. También produjo un ímpetu para linchar a hombres negros acusados de delitos o, a veces, simplemente por silbarle a una mujer blanca. Se cree que más de tres mil quinientos hombres negros fueron linchados por turbas entre los años 1880 y 1951. Las organizaciones racistas hicieron que la vida en el sur fuera extremadamente incómoda y peligrosa para muchos estadounidenses negros y muchos optaron por mudarse al norte donde tenían más oportunidades. Este movimiento se llama la gran migración.

Principales personajes

Podemos mencionar a los personajes principales en un inicio en el minstrelsy a: Jim Crow, Zip Coon y el personaje Mammy, eran imágenes que condensaban estereotipos sobre los afroamericanos: perezosos, supersticiosos, hipersexualizados e infantiles.

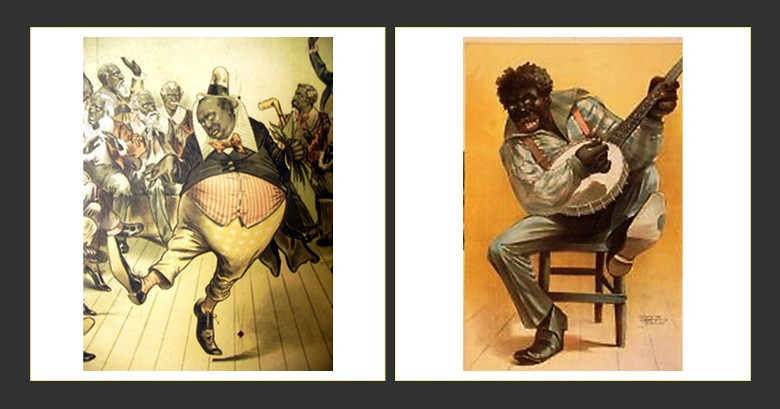

El esclavo, que usualmente tenía el nombre de Jim Crow, y el Dandi, conocido como Zip Coon, debido a la canción «Zip Coon» cantada por George Dixon en 1834; con la imagen de este personaje se parodiaba a los negros libres, lo mostraban arrogante y ostentoso, vestía con estilo y hablaba usando juegos de palabras en su intento por parecer una persona digna. Durante la esclavitud, la caricatura de la Mammy se presentó como prueba de que las personas negras, en este caso, las mujeres negras, estaban contentas, incluso felices, de ser esclavizadas.

Su risa cordial y su leal servidumbre se ofrecieron como prueba de la supuesta humanidad de la institución de la esclavitud, mostrando una figura obesa, tosca y maternal. Todas las mujeres y niñas negras, independientemente de su apariencia física, eran vulnerables a la agresión sexual por parte de hombres blancos. La imagen de la Mammy también oculta un abuso más; en este caso, la imagen distorsionada acerca de que los hombres blancos no consideraban sexualmente deseables a las mujeres negras.

Estas figuras no eran nada inofensivas; como señala Mirzoeff, la visualidad es una forma de autoridad que organiza lo visible para legitimar el poder1 (Mirzoeff 2016, 30). En este sentido, el minstrelsy funcionaba como un régimen de visualidad que clasificaba, separaba y asignaba estética al “otro”, reproduciendo supuestas escenas de la vida en las plantaciones esclavistas del sur de Estados Unidos.

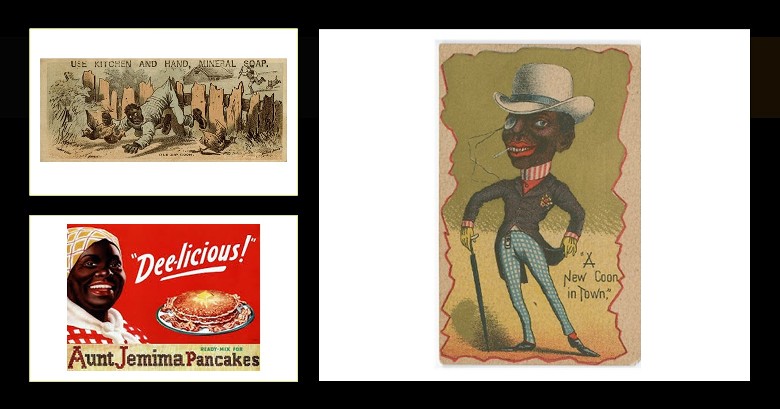

El contexto social del siglo XIX estadounidense estaba marcado por la esclavitud, la expansión territorial y el conflicto racial. El minstrelsy, como ya mencionamos, ofrecía una forma de entretenimiento que, bajo la apariencia de humor, reforzaba la supremacía blanca y naturalizaba la exclusión.

Como advierte Sartori, la cultura teledirigida tiende a simplificar la realidad mediante imágenes que sustituyen el pensamiento crítico (Sartori 1997, 45), de la misma manera podemos pensar que el fenómeno minstrelsy anticipa esta lógica: sus imágenes no invitaban a la reflexión de una etnia distinta, sino a la risa cómplice; en otras palabras, a un consumo pasivo de estereotipos.

Aquellos personajes con la cara pintada personificaban a los “negros” como patanes que pronunciaban mal el idioma inglés y se comportaban de manera grotesca. Cantaban a veces canciones sentimentales y en otras ocasiones las letras eran lascivas. En el espectáculo de cantantes juglares o blackface, la comunidad blanca, tras máscaras negras forjaba fuertes estereotipos racistas de Estados Unidos.

Cabe mencionar que estas actividades también producían ganancias económicas; en otras palabras, la sociedad blanca ganaba dinero a partir del prejuicio. Tal vez por eso el país norteamericano mantuvo vivos estos espectáculos hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Estamos hablando de una nación esclavista, que luego de la guerra civil, construía una sociedad con normalización visual de la segregación racial.

Referencias

1 Nicholas Mirzoeff, El Derecho a Mirar – Revista Científica de Información y Comunicación, (New York), 2016.

2 Giovanni Sartori, Homo Videns: La Sociedad Teledirigida, Taurus. (Madrid, 1997).